War das etwa die Rollenbremse?! Kurz waren die Augen beim Schleppen weg von den Ruten und durch die wunderschöne Landschaft gestreift. Doch das Bremsgeräusch ist der weltbeste Wecker und sofort sind die Sinne wieder messerscharf fokussiert. Tatsächlich: Die typischen Hecht-Kopfschläge zucken durch die Spitze der linken der beiden Ruten. Fisch!

Die Hechte scheinen heute in Beißlaune zu sein, das war nicht der erste Biss – doch alle kamen ausschließlich auf den Swimbait im Regenbogenforellendekor an der linken Rute. Der Köder in Firetiger an der anderen Rute, rechts daneben, blieb bislang gänzlich unbeachtet. „Klar, das muss an der Farbe liegen!“, ist als Folge der vermeintlich logische Gedankengang. Wir alle kennen solche Situationen, doch was ist wirklich dran an unserer Wahrnehmung?

Welche Farben können Raubfische physikalisch überhaupt sehen?

Wie auch Menschen, besitzen Fische im Auge Sinneszellen für die Helligkeitswahrnehmung (Stäbchen) und solche für die Farbwahrnehmung (Zapfen). Damit ein Objekt gesehen werden kann, muss Licht auf ein Objekt strahlen, von diesem reflektiert werden und ins Auge treffen – an Land wie im Wasser. Reflektion unter Wasser ist wiederum nur möglich, wenn das entsprechende Licht in der Tiefe, wo sich der Fisch aufhält, noch vorkommt. Verschiedene Fischarten unterscheiden sich in ihrer Farbsehfähigkeit.

Bild: B. Gierth

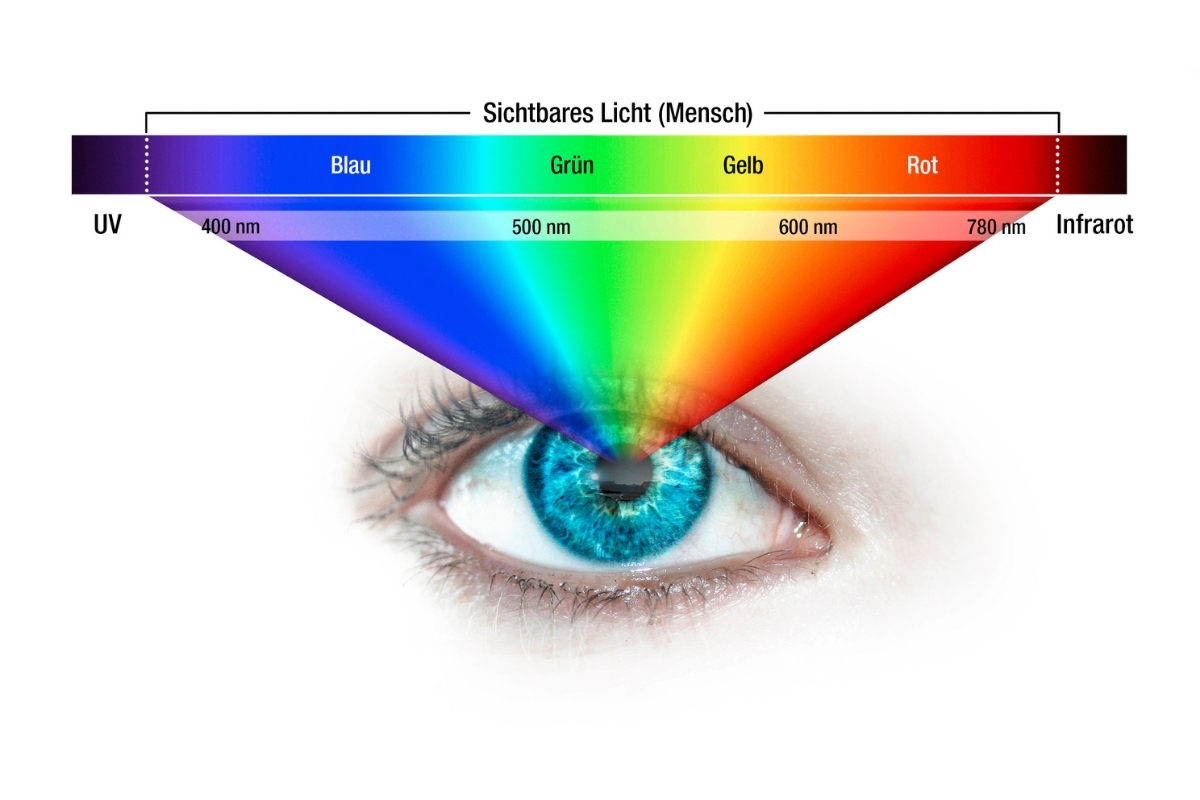

Das menschliche Auge kann Licht zwischen 400 und 780 nm Wellenlänge wahrnehmen, das UV- und Infrarotspektrum ist für Menschen dagegen unsichtbar.

Das Farbsehvermögen von Barsch und Hecht

Gut untersucht ist der Sehapparat bei Barsch, Hecht und Zander (Jokela-Määttä et al. 2019). Diese drei Räuber besitzen jeweils ein Paar Zapfen, die besonders für grünes Licht empfindlich sind, und einen Zapfen, der besonders für rotes Licht empfindlich ist. Was diesen Arten jedoch fehlt sind spezielle Kurzwellen-Zapfen, z. B. für blaues Licht, die wir Menschen hingegen besitzen. Jeder Zapfen hat eine am besten wahrnehmbare Wellenlänge, aber kleinere oder größere Wellenlängen können damit ebenfalls wahrgenommen werden.

Jedoch besitzen Hechte und Barsche eine gelbe Hornhaut, die kurzwelliges Licht vollständig blockiert. Unter Wasser kann es nämlich sinnvoll sein, kurze Wellenlängen aus dem Auge fernzuhalten. Grob gesagt heißt das: Hechte und Barsche können Blau nicht sehen, auch kein Ultraviolett, jedoch können sie gut zwischen Grün- und Rottönen unterscheiden.

Das Farbsehvermögen von Wels und Zander

Beim Wels ist es noch krasser: Er kann nur Rot und Kontraste (viel Rot – wenig Rot) wahrnehmen. Beim Zander kommen noch die gut entwickelten Restlichtverstärker im Auge, sowie bei allen Arten die auf Hell-Dunkel spezialisierten Stäbchen hinzu, die es ermöglichen, selbst bei äußert geringen Lichtstärken zumindest noch Kontraste sehr gut zu unterscheiden. Lustigerweise fehlen Dorschen die roten Zapfen, trotzdem ist Japanrot ein toller Dorschköder. Woran das wohl liegen könnte, erfahren Sie später.

Bild: Waldemar Krause

Wenn die Köderfarbe keinen Einfluss auf den Fangerfolg hat, wären prall gefüllte Köderboxen mit vielen verschiedenen Farben sinnlos – doch völlig eindeutig sind die Forschungsergebnisse zum Farbsehvermögen der Raubfische derzeit auch nicht.

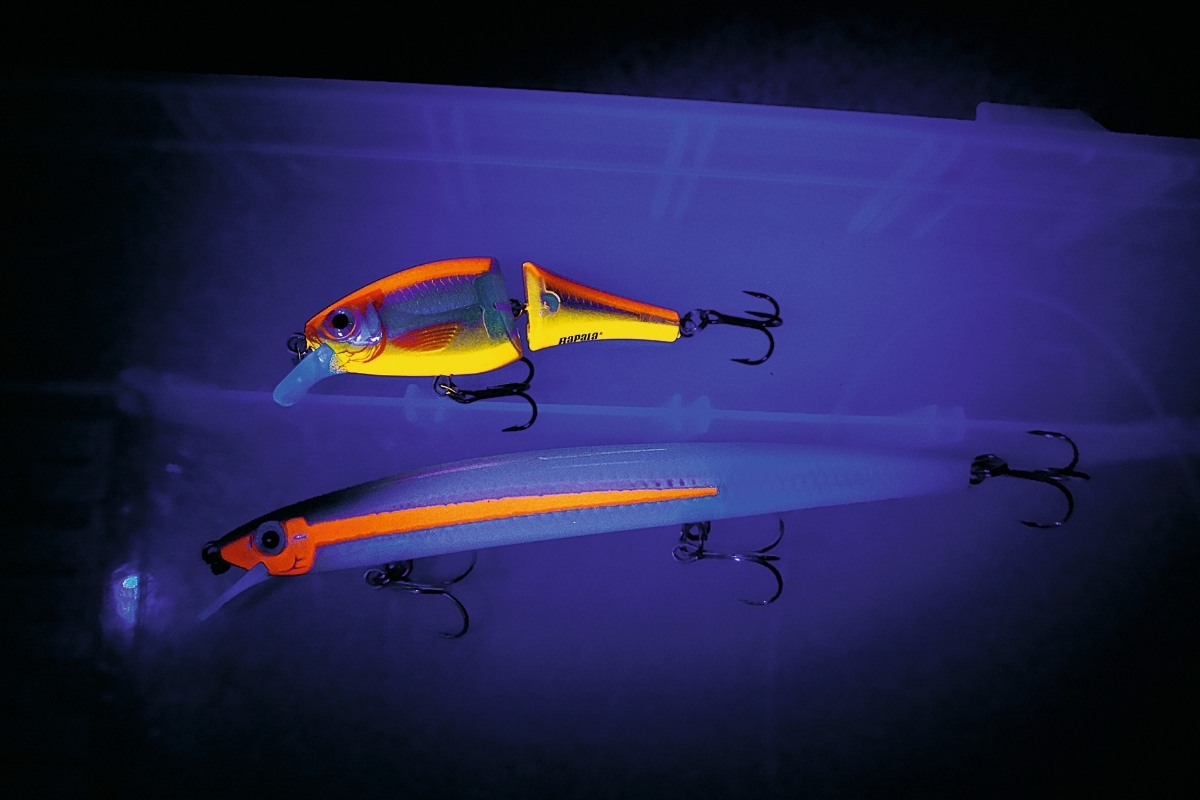

Raubfische und das große Leuchten: Farben & Fluoreszenz

Licht kommt nicht nur von der Sonne, es kann beispielsweise auch durch biochemische Vorgänge entstehen – unter Wasser nennt sich das Biolumineszenz. Anglerisch bedeutsamer ist aber wohl die Fluoreszenz. Auch die vieldiskutierten UV-aktiven Köder fallen in diese Kategorie. Das Ganze funktioniert so: Licht einer Wellenlänge trifft auf eine Oberfläche und eine andere (energieärmere) Wellenlänge wird von dieser wieder abgegeben. Welche Wellenlänge abgegeben wird, hängt vom Material ab. Ein UV-aktiver Kunstköder nimmt also auftreffendes, für uns unsichtbares UV-Licht auf und gibt Licht wieder ab. So scheint es dann, als würde der Köder unter der Schwarzlichtlampe leuchten.

Schwebeteilchen schlucken UV-Licht

Anders als häufig behauptet, dringt UV-Licht aber nicht am tiefsten in die Wassersäule ein, weil selbst bereits wenige gelöste Schwebeteilchen dafür sorgen, dass ultraviolettes Licht schneller mit der Tiefe verschwindet als blaues Licht. Richtig ist aber, dass UV in klaren Gewässern tiefer eindringt als z. B. gelbes oder rotes Licht.

In einem trüben Gewässer ist das Grundprinzip das gleiche, im Detail ist aber vieles anders: Die im Wasser schwebenden Partikel, z. B. Algen und feine Sedimente, verschlucken schnell einen Großteil aller Wellenlängen. Bei starker Trübung kann es in geringer Tiefe dann für einen Fisch bereits zappenduster sein: kein eindringendes Licht, keine reflektierten Wellenlängen, keine ausgeprägten Farben!

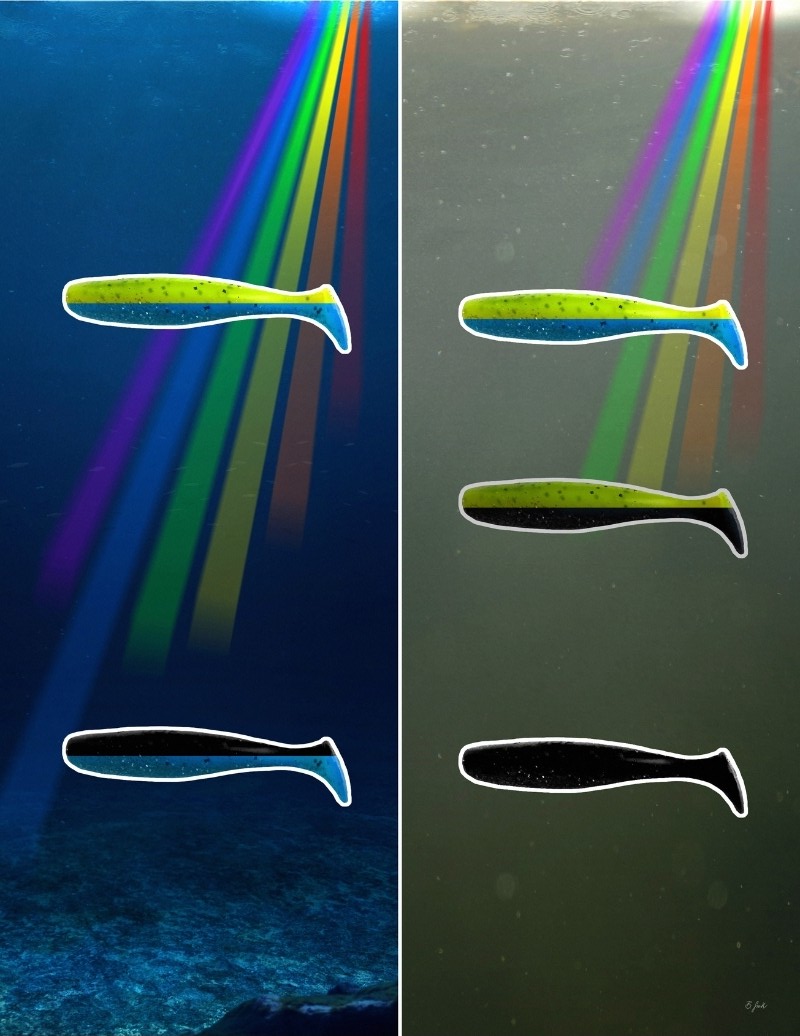

Bild: B. Gierth

Ganz grob kann man anhand der Wasserfarbe, die wir Menschen sehen, abschätzen, welche Wellenlängen am tiefsten eindringen: Blau im Ozean, Grün im veralgten Dorfteich und Gelb/Rot etwa im von Huminsäuren braun gefärbten, schwedischen See. UV-Licht wird unter natürlichen Bedingungen im Süßwasser schon sehr früh von gelösten Partikeln im Wasser verschluckt.

Grün und Gelb in trüben Seen

Die Schwebeteilchen absorbieren dabei am stärksten ultraviolettes, blaues bzw. rotes Licht (je nach Art der Trübung), weshalb grünes und gelbes Licht (genauer: Wellenlängen, die für uns grün oder gelb erscheinen) in einem trüben See am tiefsten eindringt. Die meisten UV-Köder werden allerdings auch nicht nur von ultraviolettem Licht angeregt, sondern ebenfalls von anderen Wellenlängen im sichtbaren Bereich. So kann ein fluoreszierender Köder z. B. blaues Licht aufnehmen und grünes Licht abstrahlen.

Die abgegebenen Wellenlängen eines fluoreszierenden Gegenstandes mischen sich dabei immer mit denen aus der „normalen“ Reflektion. Daraus entsteht dann eine Gesamtheit der Wellenlängen, die dann im Gehirn des Betrachters zu einer Farbe verrechnet werden. Klar ist in jedem Fall: Die Farben, die wir oben als Angler sehen, sind nicht zwangsläufig die Farben, die die Raubfische unter Wasser sehen.

Bild: Frank Schlichting

UV-aktive Köder strahlen Licht im sichtbaren Spektrum ab, wenn für uns unsichtbares UV-Licht auf ihre Oberfläche trifft, daher scheinen diese Farben unter der Schwarzlichtlampe zu leuchten.

Kontrastreiche Köder werden besser gesehen

Eine Farbe allein sagt unter Umständen wenig darüber aus, wie gut ein Köder unter Wasser zu sehen ist, denn Kontraste spielen in vielen Fällen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Mit Hilfe des Kontrasts kann zum Beispiel ein roter Köder auch in großer Tiefe immer noch sehr gut sichtbar sein, zwar dann nicht unbedingt in der Außenfarbe Rot, aber als dunkles, schwarzes Objekt, das sich vielleicht gut gegen den Himmel abhebt. Und daher schnappt ein Dorsch beim Twister in Japanrot dann gerne doch zu, obwohl er die eigentliche Köderfarbe gar nicht sehen kann.

Ein geringer Kontrast dagegen bewirkt das Gegenteil und lässt ein Objekt mehr mit der Umgebung verschmelzen. Rotaugen und andere Friedfische sind deshalb am Bauch hell und im Rückenbereich dunkel gefärbt, denn das verringert den Kontrast und reduziert ihre Auffälligkeit im Freiwasser, wenn ein Raubfisch von unten nach oben gegen das Licht schaut. Ein im Bauchbereich dunkler Köder verstärkt den Kontrast gegen das Licht von oben und macht den Köder somit gut wahrnehmbar.

Ausnahme: Hoher Angeldruck

Kontrast und die entsprechende Köderführung sind also in Kombination sehr wichtig, wenn man auffallen will – oder das Gegenteil erreichen will, eben nicht aufzufallen. Bei stark überfischten Raubfischbeständen, die gelernt haben, auffällige Kunstköder als gefährlich aufzufassen, kann Auffälligkeit auch bewirken, dass der Fisch die Attacke meidet. Hier ist weniger dann oft mehr und gerade nicht aufzufallen der Schlüssel zum Erfolg.

Sind die Farben der Köder für die Raubfische egal?

Wenn Fische Köderfarben wahrnehmen, aber alle gleich gerne angreifen, wäre die unter Anglern übliche, verzweifelte Suche nach DER Superfarbe ein sinnloses Unterfangen – und dann wäre es auch unnötig, dass der gleiche Köder für Raubfische in 35 verschiedenen Farben im Handel angeboten wird. Fast jeder Angler wird jetzt einwerfen: „Natürlich gibt es Farbeffekte auf den Fangerfolg!“ Wer kennt sie nicht, die Tage, wie eingangs beschrieben, wo wirklich alle Bisse auf diese eine Farbe kamen?

Köderfarben ohne fangsteigernde Wirkung

Es ist definitiv so, dass Fische Farben unterscheiden und sich an ihnen orientieren können. Doch die bisherige Faktenlage spricht, ausgehend von derzeitigen wissenschaftlichen Studien, tatsächlich eher gegen große fangsteigernde Wirkungen von Köderfarben. Bei standardisierten Angelexperimenten mit sechs verschiedenfarbigen Wacky-Würmern auf Forellenbarsch in den USA war der Fangerfolg völlig unabhängig von der Farbwahl in einem See (Moraga et al. 2015).

Ein vergleichbares Experiment wurde in einem vier Hektar großen, künstlich angelegten Stausee mit Wobblern durchgeführt, ebenfalls ohne Fangunterschiede zwischen den verschiedenen Farben (Wilde et al. 2003). Im Meer das gleiche Ergebnis: Langleinen in den Philippinen wurden mit grünen und blauen Ködern bestückt und hinter dem Boot geschleppt (Aijk et al. 2023) – den Thunfischen und Goldmakrelen war es herzlich egal, welche Farbe der Köder hatte und sie bissen auf beide Farben gleich gut.

Der Kontrast ist bei der Köderwahl entscheidend

Anders bei Afonso et al. (2021): Meeresräuber bissen mondstandsabhängig auf grüne Köder besser als auf blaue und weiße. Eines konnte in einer Studie von Hsieh et al. (2001) mit Makrelenpaternostern auch gezeigt werden: Durchsichtige Köder fingen wesentlich schlechter als jeder der farbigen Köder. Es ist denkbar, dass ein stärkerer Fokus auf Kontrast (Nagel, 2021) statt auf die spezifische Farbwahl andere Ergebnisse liefert. Auch die Fischart ist wichtig, da unterschiedliche Fische auf unterschiedliche Reize reagieren.

Bild: J. Radtke

Dorsche können zwar kein Rot sehen, vermutlich erzeugen japanrote Köder aber einen starken Kontrast gegen die Oberfläche und sind für den Räuber somit alles andere als unsichtbar.

Und zu allem Überfluss kommt noch das Potenzial der Köder-Scheuheit hinzu, die ebenfalls das Fischverhalten beeinflussen kann. Dass es auch auf eine Wechselbeziehung von Ködertyp und Gewässerfärbung ankommen kann, zeigte eine Studie von Nieman et al. (2020). Diese Arbeit zeigte, dass Walleye (amerikanische Zander) unterschiedlich gut auf bestimmte Farben bissen und dass dieser Effekt von den Gewässerbedingungen abhing.

Wesentliches Ergebnis: Weißlich-silbrige Farben fingen besonders gut in klarem Wasser, Gelb war der Bringer zu Zeiten, wo die Wasserfarbe durch Sedimente bräunlich getrübt war und Schwarz fing besonders gut in grünem Wasser mit vielen Algen. Das lässt sich sowohl mit Kontrasteffekten (Weiß und Schwarz) als auch mit den unter bräunlich-trüben Bedingungen besonders weit eindringenden gelben Wellenlängen erklären. Inwiefern auch das Führungsverhalten eine Rolle spielt und die Ergebnisse auch für andere Gewässertypen und Fische gelten, bleibt allerdings ungeklärt.

Natürlich oder auffällig? Das Hecht-Experiment

In einer aktuellen Laborstudie von Lucas et al. (2023) wurde untersucht, wie Hechte auf einen natürlich und einen unnatürlich gefärbten Gummiköder reagieren, auch im Vergleich zum echten Köderfisch. Das Ergebnis: Kunst- und Naturköder wurden gleichermaßen attackiert. Nach den ersten Hak-Erfahrungen wurden beide Kunstköderfarben ähnlich häufig und zu fast 100 % gemieden – ohne Hinweise auf Effekte der Farben auf die Raubfische.

Auch eine aktuelle Studie (Roser, 2023) am Bodden zeigte keine Unterschiede in den Attackierraten zwischen unnatürlich und natürlich gefärbten Swimbaits. Beide Studien sprechen also eher gegen eine größere Bedeutung der Köderfarbe beim Hecht, allerdings muss wieder einschränkt gesagt werden, dass der Studienansatz keine systematische Betrachtung unterschiedlicher Gewässerfärbungen und -tiefen erlaubte und nur das Flachwasser abbildete, wo im Grunde alle Farben prinzipiell sichtbar sind. Mehr Studien müssen also dringend her!

Raubfische & Farben: Wissenschaftliche Literatur

- Ajik, J. O., et al (2023). Influence of colors on the catching performance of artificial lures of multiple troll line in Bongao waters, Tawi-Tawi, Philippines. The Philippine Journal of Fisheries 30: 264-276.

- Afonso, A., et al. (2021) The effect of light attractor color in pelagic longline fisheries. Fisheries Research 235, 105822.

- Hsieh, K., et al (2001). Color effects of lures on the hooking rates of mackerel longline fishing. Fisheries Science 67: 408-414.

- Jokela-Määttä, M., et al. (2019). Photoreceptors and eyes of pikeperch Sander lucioperca, pike Esox lucius, perch Perca fluviatilis and roach Rutilus rutilus from a clear and a brown lake. Journal of Fish Biology 95: 200-213.

- Lucas, J., et al. (2023). Effects of behavioral strategies on catchability, bait selectivity, and hunting behavior in northern pike (Esox lucius). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 80: 1890-1905.

- Moraga, A.D., et al. (2015). Does lure colour influence catch per unit effort, fish capture size and hooking injury in angled largemouth bass? Fisheries Research 172: 1-6.

- Nagel, C.C. (2024) A comparative study on the role of colour and contrast discrimination in the predatory behaviour of oceanic blacktip and bronze whaler sharks. Masterarbeit, Stellenbosch Universität.

- Nieman, Chelsey L., et al. (2020). You can’t just use gold: Elevated turbidity alters successful lure color for recreational Walleye fishing. Journal of Great Lakes Research 46: 589-596.

- Roser, P. (2023). Examining evidence for angling-induced timidity in northern pike (Esox lucius L.): A case study from lagoons in the southern Baltic Sea. Masterarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin und Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin.

- Wilde, G.R., et al. (2003). Lure-size restrictions in recreational fisheries. Fisheries 28: 18-26.

Auch interessant

- Angeln allgemeinDas geheimnisvolle Räuber-Reich: Auf Tauchgang zum Hecht

- RaubfischangelnHecht, Barsch & Blockhütte: Angeln am schwedischen Öjarnsee

- RaubfischangelnMit dem Köderfisch Barsche im Waldsee fangen