Der Dorsch konnte in der Ostsee einst stattliche Größen von über einem Meter und bis zu 40 kg erreichen. Heute passt ein ausgewachsener Ostseedorsch auf einen Teller.

Ostseedorsche in immer kleineren Durchschnittsgrößen

Grund für die Verzwergung sind die gravierenden Folgen jahrzehntelanger Überfischung und Umweltveränderung für das Genom der Fische. Forschende des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung konnten den Zusammenhang zwischen Überfischung und Erbgutveränderung nun erstmals belegen.

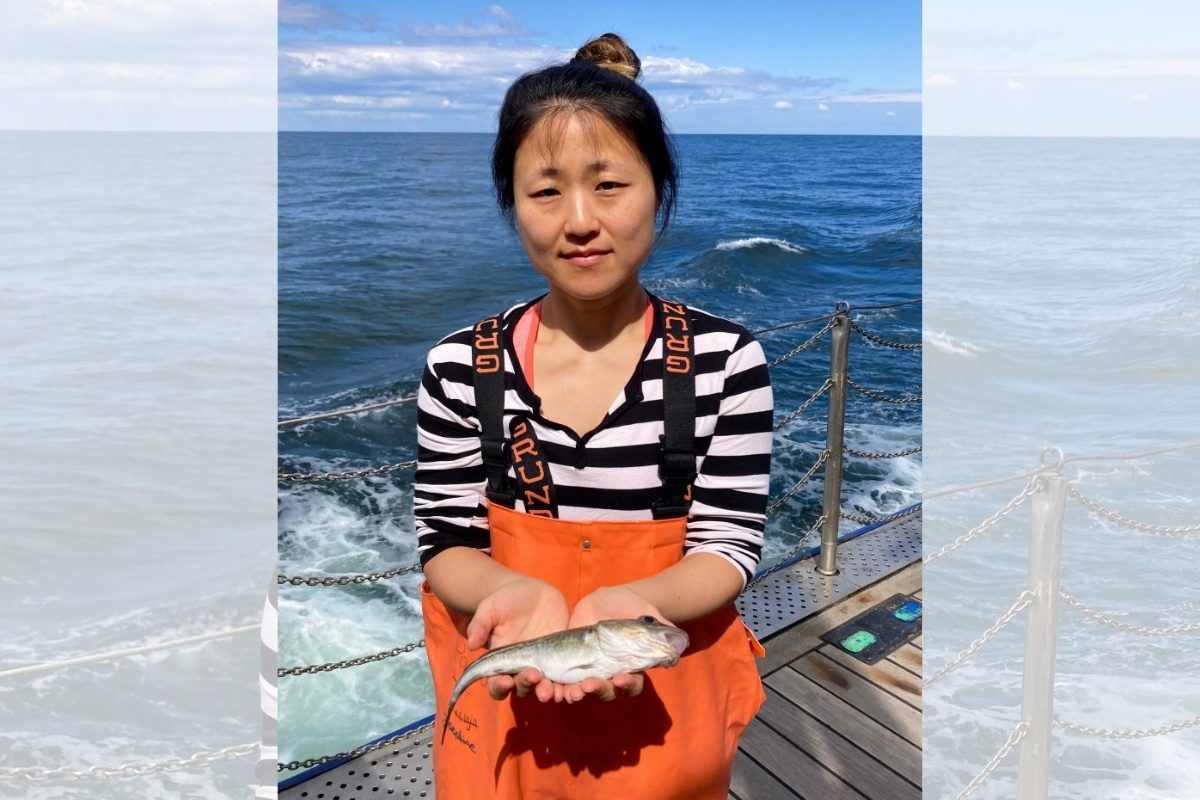

„Die selektive Übernutzung hat das Genom des östlichen Ostseedorsches verändert“, sagt Erstautorin Dr. Kwi Young Han, die als Biologin am GEOMAR zu diesem Thema promoviert hat. „Auf der Ebene der Gene konnten wir erstmals nachweisen, dass starker Fischereidruck eine evolutionäre Reaktion im Erbgut von überfischten Beständen auslösen kann.“ Sichtbar wird dies am Rückgang der durchschnittlichen Größe der Fische.

Bild: Jesper Bay, Danish Institute for Fisheries and Marine Research

Der finnische Fischereibiologe Eero Kalevi Aro auf einer Forschungsfahrt 1987, als der Ostseedorsch noch häufig die Meter-Marke knackte.

Gehörsteinchen lieferten den Beleg

Die Forschenden beobachteten Genvarianten der Dorsche, die mit dem Wachstum in Verbindung stehen. So konnte festgestellt werden, dass einige systematisch häufiger und andere seltener wurden. Auch eine Erbgutveränderung, die für die Anpassung an Umweltbedingungen sichtig ist, zeigte einen gerichteten Selektionsverlauf. Dies belegt, dass der Mensch durch sein Handeln Spuren im Genom der Fische hinterlassen hat.

Der Nachweis konnte anhand der Gehörsteinchen von 152 Dorschen erbracht werden, an denen das Alter mithilfe von Wachstumsringen abgelesen werden kann. Mittels diverser Verfahren konnten die Forschenden eine kleine Zeitreise unternehmen und die genetische Zusammensetzung des Ostseedorsches über 25 Jahre unter intensivem Fischereidruck nachvollziehen.

Bild: Sarah Uphoff, GEOMAR

Die neuen Erkenntnisse basieren auf den Gehörsteinchen von Dorschen, die zwischen 1996 und 2019 im Bornholm-Becken gefangen wurden.

Schrumpfende Ostseedorsche durch vom Menschen ausgelöste Evolution

Unterschiede im Genom der Fische zeigten, dass es vor 30 Jahren langsam und schnell wachende Dorsche gab. Heute sind die schnell wachsenden Tiere beinahe ausgestorben.

„Wenn über Jahre hinweg bevorzugt die größten Tiere weggefangen werden, gibt das den kleineren, schneller reifen Individuen einen evolutionären Vorteil“, erklärt Prof. Dr. Thorsten Reusch, Leiter des Forschungsbereichs Marine Ökologie am GEOMAR. „Was wir beobachten, ist eine durch Menschen ausgelöste Evolution – fischereiinduzierte Selektion. Das ist wissenschaftlich spannend, aber ökologisch natürlich hoch dramatisch.“

Da kleinere Fische natürlich weniger Nachwuchs pro Laichsaison bekommen, ist diese Veränderung eine zusätzliche Belastung für den Bestand und bedeutet zudem den Verlust von Anpassungspotenzial in der Zukunft. Evolution braucht Zeit, deshalb fordern die Forschenden, Schutzmaßnahmen und Fangquoten langfristig, über Generationen hinweg, zu denken.

„Nachhaltige Fischerei ist weit mehr ist als eine ökonomische Frage“, sagt Kwi Young Han. „Es geht um den Erhalt biologischer Vielfalt, und das bedeutet auch: genetischer Ressourcen.“

Hier gibt es den wissenschaftlichen Artikel in der Science Advances.

Auch interessant

- Angeln allgemeinDie Bedeutung des Angelns für Natur und Gesellschaft

- Angeln allgemeinEU berät heute: Fangquote 2026 für Berufsfischer

- Angeln allgemeinNeue Studie: Nahrungsmittelversorgung durch Freizeitfischerei